هندسة الأبارتهايد.. لماذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على حي الشيخ جراح؟

لم يكن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتزاع مساكن أهالي حي الشيخ جراح في القدس ومنحها لمستوطنين يهود سوى حلقة جديدة في مسلسل ابتلاع الأراضي الفلسطينية الذي تمارسه سلطات الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود. لكن الأمر يتجاوز بكثير مجرد الاستحواذ المجرد على الأراضي إلى كونه خطوة ضمن خطة إسرائيلية شاملة لإحكام السيطرة على الفلسطينيين وفرض العُزلة عليهم من خلال المستوطنات، التي تُعَدُّ في جوهرها وسيلة لتفتيت المدن الفلسطينية وعزلها، ووأد أي بذور للمقاومة وضمان السيطرة الكاملة للمحتلين.

في صبيحة الثاني عشر من سبتمبر/أيلول 2005، استيقظ الفلسطينيون في قطاع غزة على خبر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد وجود دام 38 عاما[1]، مُخلِّفة وراءها أكثر من 6000 دونم من أراضي القطاع التي اغتصبها الاحتلال، التي أقام فوقها 21 مستوطنة يهودية، سلبت الفلسطينيين أرضهم وشاطرتهم العمران لأربعة عقود. ذلك العمران الذي حمل معنى أكبر من كونه حجارة صمّاء، فكان عين الاحتلال العسكري. فإلى جانب السلاح، ثمّة جسد لمستوطن وبيت يحمله يحتلان الأرض، ويمارسان الرقابة التي تُيسِّر للسلاح القيام بوظيفته.

انتهى الانسحاب، وعلى ركام 3000 مبنى استيطاني هدمتهم قواته، رفع الفلسطينيون آلاف الرايات واللافتات التي تحمل صور الشهداء والقادة، مُطالبين بحرق ما تبقَّى من هذا العمران الصهيوني المتروك، إذ كيف يسكن الفلسطيني في منزل أنشأته قوة اضطهدته وأذاقته صنوف العذاب؟ وعلى الجانب الآخر، كان “بنيامين نتنياهو” يشاطر الفلسطينيين رؤيتهم، ولكن لدواعٍ مختلفة، حيث رأى حتمية تدمير ما بقي من المستوطنات؛ “لتجنُّب الصور الهدّامة أيديولوجيًّا، التي يرقص فيها الفلسطينيون على أسطح هذه المباني، ويُحوِّلون كُنسها إلى مساجد”.[2]

وبين الموقفين -الفلسطيني والإسرائيلي- أطلَّت الحكومة الأميركية برأيها، مُقترحة على حكومة الاحتلال تسليم مباني المستوطنات والأصول الزراعية والصناعية المتبقية للفلسطينيين، من أجل إنعاش الحالة الاقتصادية للقطاع[3]، بما يتواءم مع أجندة أميركا النيوليبرالية لتمدين الشرق الأوسط وتحويله إلى مجتمع ليبرالي حديث، الأمر الذي قبلته الحكومة الإسرائيلية، فعرضت هذه الأصول والمباني للبيع على الفلسطينيين، أو منحهم إياها مقابل المنازل التي أُجبِروا على تركها أثناء النكبة، لكنّ الفلسطينيين اعتبروا قبول ذلك خيانة للقضية وتسليما بخسران حق العودة إلى ديارهم التي بُذِلت في طلبها الدماء.

وعن هذا السجال الدائر، يجادل المعماري والكاتب “إيال وايزمان” في كتابه “أرض جوفاء.. الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي” أن العمارة هي إحدى الوسائل المباشرة للاحتلال، حيث “أصبح للأبنية دور فعّال في انكشاف الدراما السياسية”، فبدا أنها “اكتسبت سمة موضوعية اعتُبِرَت العناصر المعمارية -بناء عليها- متعضيات[أ] تنبض بالحياة، ولتطهيرها من الشر سيجب على المعماريين حرقها”، الأمر الذي سيؤدي، وفقا للأمين العام لوزارة التخطيط الفلسطينية “جهاد الوزير”، إلى انعتاق تطهّري من بقايا الاحتلال[4].

بهذا الفهم المختلف لهندسة الاحتلال، رفض الفلسطينيون حتى فكرة تدمير الفلل الاستيطانية، التي عرضها “خافير سولانا” منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، واستبدالها لصالح مبانٍ شاهقة لإسكان اللاجئين بها[5]؛ حتى لا تتحوَّل المساكن المؤقتة إلى مبانٍ دائمة تُقوِّض حق العودة الذي يطالب به ويسعى إليه كل فلسطيني هجر داره في 1948.

على الجانب المُقابل، دائما ما رأى الاحتلال في المخيمات بيئة تحضّ على المقاومة، فضلا عن بنيتها التي تعوق الكشف عمّا يجري بها، مما دفع “آرئيل شارون”، في فترة قيادته للجبهة الجنوبية أوائل السبعينيات، إلى تدمير مخيّمات الشاطئ وجباليا ورفح للاجئين بغرض تشريدهم، وما سيترتَّب عليه من احتياجهم إلى منازل جديدة، الأمر الذي سيُجبر الحكومة على وضع برامج لتوطينهم، مما يعني تفكيك بنية المخيّم لصالح هندسة احتلالية تساهم في وضعه تحت العين بلا أزقة ومخابئ يصعب كشفها، ويُعَدُّ هذا هو الدور الأكثر محورية الذي تلعبه المستوطنات، التي تضع يدا وعينا للاحتلال في قلب العمران.

هذه الأيديولوجيا الهندسية للهيمنة، من جانب الاحتلال، دفعت “إيال وايزمان” إلى محاولة تحليل تجليّاتها في الواقع الفلسطيني، بين العزل الحجري للقدس عن الفلسطينيين، والاستيطان، والجدار العنصري، ومنافذ العبور، وحروب الجدران، وغيرهم من آليات الهندسة، في محاولة لفهم الغرض السياسي والعسكري منها على أرض الواقع، لأن المعماري الصهيوني، حسب “وايزمان”، عسكري وناشط سياسي، وليس مجرد كفاءة محايدة تُقدِّم خدمات مدنية. هذه هي الحقيقة الأداتية لهندسة الاحتلال كما يقول الرجل، لكن السؤال: كيف تعمل هذه الأداة؟

في السابع والعشرين من يونيو/حزيران 1967، وبعد أيام قليلة من إتمام الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجزء الشرقي من القدس، سارعت حكومة الاحتلال برئاسة “ليفي أشكول” إلى احتلال قرابة 70 كم مربع من الأرض وضمّها ضمن الحدود الإدارية للقدس الغربية المحتلة[6]، وصمَّمت اللجنة العسكرية حينها المخططات المعمارية في خطوة استباقية، تحسُّبا لأي عملية انسحاب يفرضها قرار دولي، بغرض ضم أكبر قدر من المناطق الخالية إلى حدود السلطة الإسرائيلية المزعومة على القدس[2].

وبالفعل، أُرسيت في السنة التالية خطة شاملة، قائمة على لمِّ شمل القدس وضمان وحدتها تحت السيادة الإسرائيلية وبنائها على نحو يردع أي احتمالية لإعادة تقسيمها[7]، مما أدَّى -بالتضامن مع خطط إنشائية أخرى- إلى بناء اثني عشر حيا يهوديا، على مدار أربعين عاما، تحافظ فيها هذه الأحياء على كونها مبتعدة ومتجانسة في الوقت نفسه، بحيث تُشكِّل حزاما من النسيج المعماري المُطوِّق للأحياء والقرى الفلسطينية وتقسمها إلى شطرين، إضافة إلى المدن الصناعية التي بُنيت خارج هذه الأحياء للمحافظة على عزل العمالة الفلسطينية، القادمة من الضفة الغربية، بعيدا عن القدس.

أضف إلى ذلك حلقة المستوطنات الثانية، المُسماة بالجدار الثاني، التي بُنيت خارج الحدود المحلية للقدس؛ ليتعاظم المد الاستيطاني بها وتصير القدس الكبرى مدينة مترامية الأطراف، تعزل الفلسطينيين عن مراكزهم الثقافية فيها، وفي الوقت نفسه تفصل بين شمال الضفة وجنوبها، مُشكِّلة بؤرة استيطانية تحوي ثلاثة أرباع المستوطنين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967[2].

ولم تتوقف المشكلة التي واجهها المعماريون عند الإسراع في البناء وتوفير البنية التحتية للمستوطنات وما إلى ذلك، ولكن بدت المشكلة الثقافية قائمة هي الأخرى، إذ كيف يمكن تأهيل المناطق المحتلة، لتحظى في نفوس المستوطنين بمكانة مألوفة، فتبدو كأجزاء عضوية من العاصمة الإسرائيلية الموعودة في القدس؟ هنا جاء دور الهندسة المعمارية التي وفَّرت “لغة بصرية اتُّخذت وسيلة للتعمية على حقائق الاحتلال ولدعم مطالب التوسع المناطقي”[2].

أدَّى هذا الوضع إلى “ظهور نمط معماري إسرائيلي يتنافر تماما مع طريقة البناء في القرى العربية، ففي المناطق الإسرائيلية، يجهد المهندسون المعماريون ومخططو المدن في تطوير أسلوب معماري قومي”[8]، فكُرِّسَ فصل خاص من خطة 1968 لمناقشة مرسوم الحاكم العسكري لمدينة القدس في فترة الانتداب البريطاني “رونالد ستورز”، والقاضي باستخدام أنواع مختلفة من الحجر الجيري، عُرِف فيما بعد بحجر القدس، مادةً لبناء الجدران الخارجية لمنازل اليهود، بما يُوحِّد السمة المعمارية للمباني المختلفة ويظهرها كأجزاء عضوية من بنيان المدينة.

وقد نصَّت الخطة المذكورة على أن البصمة البصرية التي يُضفيها الحجر “لديها قيمة تنطوي على ما تحمله من رسائل وجدانية، تستنهض المشاعر الأخرى القابعة في ذاكرتنا الجمعية، وتخلق -في سياق البنيان الجديد- وشائج قوية مع مدينة القدس المقدسة التليدة”[7]. ومن هذا المنطلق، استُخدمت التبريرات الدينية اليهودية، والادعاءات الأركيولوجية “المعمارية”، ذرائع لاكتساب الأراضي -بدعوى احتوائها على آثار مقدسة- فضلا عما يحويه الحجر الجيري نفسه -كما تصور “ستورز”[9]- من إرث توراتي لمدينة القدس، التي تعني المدينة المبنية على الحجر.

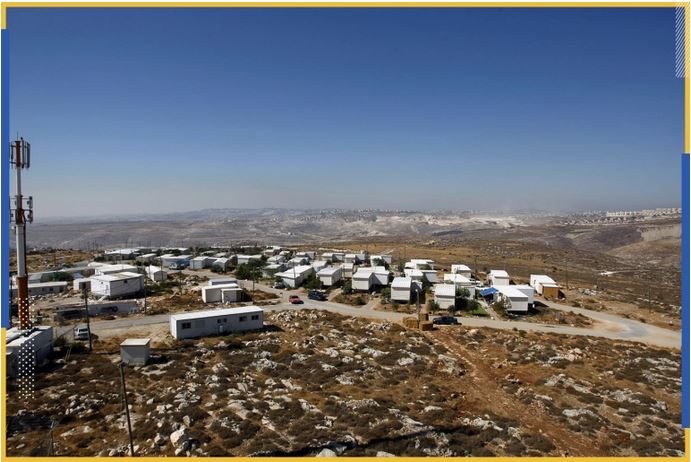

بؤرة ميغرون الاستيطانية

وقد كانت الغاية من هذا القانون، الذي أُعيد اعتماده، مع تعديلات تسمح بالتحجير المظهري للبناء بدلا من بنائه كاملا بالحجر، تعزيز الرمزية الاستشراقية للمكان، الأمر الذي يُلخِّص، وفقا لـ “وايزمان”[8]، الهيمنة الإسرائيلية على ثقافة البناء في الأراضي المحتلة؛ وهو ما يوقع الخطر على الهوية الوطنية الفلسطينية بالقدس في المدى البعيد، عن طريق هذا الأبارتهايد[ب] الهندسي الذي يعزل الفلسطينيين بعنصرية ويمنعهم حقوقهم في مدينتهم التاريخية.

إيال وايزمان يشير إلى الجدار الجيري المحيط بالبناء الأسمنتي والمستخدم في تحجير المظهر الخارجي للقدس (مواقع التواصل)

وقد تجلّى هذا الفصل الهندسي في الإستراتيجية الديموغرافية للاحتلال في القدس؛ فتقول مهندسة المدن، “إلينوار بارزاكي”، عن السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية حين تنوي التعامل مع مشكلة الكثافة السكانية: “هناك قرار حكومي بالإبقاء على النسبة بين السكان العرب والسكان اليهود في المدينة بمعدل 28% من العرب و72% من اليهود. والأسلوب الوحيد لمعالجة الموضوع، بحيث تتحقَّق النِّسَب المذكورة، هو من خلال إمكانات الإسكان”[10].

نُفِّذت هذه السياسة، كما يقول “وايزمان”، من خلال التلاعب بالخطط العمرانية، باستخدام واحدة من سياستَيْن، أو كليهما: تشجيع بناء البيوت في الأحياء اليهودية، والحدّ من توسُّع البيوت الفلسطينية، وذلك لمواجهة النمو الديموغرافي السريع لدى الفلسطينيين. تظهر نتائج هذه السياسات عند مقارنة حجم تصاريح البناء الصادرة لكلٍّ من الفريقين، فبلغ نصيب اليهود 1500 تصريح سنوي، ساهمت في إرساء 90.000 وحدة سكنية لليهود بالجانب الشرقي من القدس المحتلة، في مقابل 100 تصريح سنوي فقط للفلسطينيين أصحاب الأرض[11].

علاوة على ذلك، اعتُبر إنشاء أحياء/مستوطنات يهودية جديدة -في جوهره- “إجراء مضادا لحركة العمران الفلسطينية، وجرى تخطيط تلك الأحياء والمستوطنات بحيث تُشكِّل أسافين بين الأحياء والقرى الفلسطينية، تحد من إمكان توسُّعها، وتُجزِّئ التواصل العمراني الفلسطيني”، كما هو الحال في حي رامات إشكول وحي التلة الفرنسية اللذين يُشكِّلان “قوسا ممتدا يفصل حي شعفاط الفلسطيني عن البلدة القديمة الفلسطينية وعن حي الشيخ جراح، وهذه المناطق كلها كانت تُشكِّل منطقة عمرانية متصلة”، لتبرز الوظيفة الأساسية للمستوطنات فيما بعد، في القدس وغيرها، بوصفها وسيلة لمنع المدينة “من أداء وظيفتها، ولجعل الحياة فيها أصعب على الفلسطينيين”[8]، فضلا عن تسهيل المراقبة الأمنية وا

الرابط المختصر:

أخبار ذات صلة

مختارات

المقاومة تصدى لتوغل الاحتلال في جنين

جنين- المركز الفلسطيني للإعلامتصدّت المقاومة لقوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها جنين وحصارها منزلا في بلدة جبع جنوبًا، شمال...

حماس تشيد بانضمام تركيا لدعوى الإبادة الجماعية وقطعها العلاقات التجارية مع الكيان

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس القرارات التي اتخذتها الجمهورية التركية مؤخراً انتصاراً لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض...

إصابة 8 عسكريين سوريين في عدوان إسرائيلي محيط دمشق

دمشق - المركز الفلسطيني للإعلام أصيب ثمانية عسكريين سوريين، الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا في محيط دمشق. وذكر مصدر عسكري في تصريح...

أوروبيون لأجل القدس: 685 انتهاكا للاحتلال في القدس خلال إبريل

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام قالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس إنها وثقت (685) انتهاكا ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس...

المقاومة الإسلامية ف العراق تقصف 3 أهداف للاحتلال الصهيوني

بغداد - المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت فجر اليوم وأمس، ثلاثة أهداف للاحتلال الصهيوني. وقالت المقاومة في...

بالتعذيب الوحشي .. 18 شهيدًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام أكد نادي الأسير الفلسطيني، ارتقاء 18 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ ومعسكراته جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم...

عدنان البرش.. الطبيب الإنسان

غزة – المركز الفلسطيني للإعلاملم يترك الدكتور عدنان البرش (50 عامًا) مكانه ومهمته في إنقاذ جرحى حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، حتى اعتقاله...