لا محل للتردد العربي بعد اتفاق مكة

صحيفة الشرق الأوسط

إذا كانت واشنطن تراهن على فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فلماذا لا يتحرك العالم العربي لإنجاح التجربة، وإذا كانت «الرباعية» تنتظر تشكيل الحكومة لتحدد موقفها منها، فمن واجب العالم العربي ألا ينتظر دوره، وإنما يتعين عليه تبني «تسويق» اتفاق مكة، وأن يعتبره خطوة ليس فقط باتجاه وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإنما أيضاً باتجاه رفع الحصار الظالم، على الأقل من جانب الدول العربية.

لم يعد سراً أن واشنطن وتل أبيب تضغطان بشدة على أبو مازن لإفشال حكومة الوحدة الوطنية والتراجع عن اتفاق مكة. وهذا ما عبرت عنه الإذاعة العبرية في بثها يوم 21/2/2007 ، إذ نقلت عن مصادر محيطة بوزيرة الخارجية الأمريكية قولها إن السيدة رايس عاقدة العزم على استغلال كل لحظة وكل فرصة من أجل ثني أبو مازن عن تطبيق اتفاق مكة، كذلك لم يعد سراً أن بعض الأطراف الفلسطينية في الداخل لم تكن سعيدة بالاتفاق. وهي ذاتها التي رفضت الاشتراك في الحكومة منذ اللحظات الأولى التي أعقبت ظهور النتائج الأولية للانتخابات في العام الماضي. كما أنها ذاتها التي حرصت على افتعال الأزمات وتأجيج الفلتان الأمني طيلة العام المنصرم، ولكن في حين يئست تلك العناصر الأخيرة من المراهنة على إسقاط الحكومة، الأمر الذي دفعها في النهاية إلى القبول باتفاق مكة (حتى إشعار آخر على الأقل)، فالشاهد أن الإدارة الأمريكية ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية، نفسهما أطول، وهما لن يكفا عن السعي لإجهاض فكرة حكومة الوحدة الوطنية، أو على الأقل لمواصلة حصارها والضغط عليها بكل السبل إذا لم تستجب للطلبات الإسرائيلية، وهنا تبرز أهمية الدور العربي الواجب سواء في مساندة أبو مازن في التزامه بالاتفاق أو في تشجيع الفصائل الفلسطينية على التمسك بالمشاركة في الحكومة الجديدة، أو في اقتناع الرباعية بأهمية التعاون مع تلك الحكومة، أو اقتناع واشنطن بواسطة أصدقائها «المعتدلين» في العالم العربي إن لم يكن بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية، فبالكف عن ملاحقتها والتحريض عليها والإصرار على حصارها.

لقد حقق الفلسطينيون انجازاً مهماً. حين وافقوا على إعلان مكة، وفي تصريحات القيادات المختلفة التي سمعناها طيلة الأيام الماضية فإنهم لم يكفوا عن التعبير عن الالتزام به والتمسك بحكومة الوحدة الوطنية، كما أدت المملكة العربية السعودية ما عليها، حين وجهت الدعوة إلى قادة حركتي فتح وحماس للاجتماع في رحاب مكة المكرمة، واستثمرت علاقاتها القوية مع الجميع، كما استثمرت المرحلة الحرجة التي وصل إليها الطرفان، حيث أدرك كل منهما أنه ليس أمامه سوى أن يتوصل إلى اتفاق مع الآخر، وظفت المملكة هذه العوامل، بتدخل شخصي من الملك عبد الله بن عبد العزيز لصالح إنجاح الوساطة والخروج بالاتفاق الذي فاجأ كثيرين، ومعلوماتي أن الولايات المتحدة ذاتها كانت من بين الذين فوجئوا بالإنجاز الذي تم، حيث كانت المراهنة الأمريكية والإسرائيلية معقودة على فشل المحاولة، سواء بسبب التناقض بين المشروع السياسي لكل من فتح وحماس، أو بسبب الاحتشاد الأمريكي والدولي وراء أبو مازن وجماعته، الذين افترضوا أنه يوفر لهم ثقة تشجعهم على التشدد في مواجهة قيادة حماس.

ما المطلوب الآن؟

الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة بات ضرورة ملحة، لقطع الطريق على الذين يحلمون بإفشالها، ولكي يوضع الجميع أمام الأمر الواقع، خصوصاً دول الاتحاد الاوروبي، ومعلوماتي في هذا الصدد أن أموراً كثيرة حلت في عملية التشكيل، بما فيها منصب نائب رئيس الوزراء، الذي اتفق على أن يكون من الضفة الغربية، وأقوى المرشحين حتى الآن هو السيد سلام فياض الذي اختاره أبو مازن ليكون وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة، بالتالي فالشائعات التي أطلقت ورددتها بعض الصحف، متحدثة عن ترشيح محمد دحلان لهذا المنصب، لا أساس لها من الصحة، أولاً لأن الخلاف حوله كبير حتى داخل فتح نفسها، فضلاً عن حماس بطبيعة الحال، وثانياً لأنه من غزة وليس من الضفة. أما الموقع الذي لا يزال محل جدل فهو منصب وزير الداخلية، الذي اتفق على أن ترشحه حماس ليوافق عليه أبو مازن، وقد رشحت أحد الضباط الذي كان قد أمضى حوالي عشر سنوات داخل صفوف فتح، ولكن أبو مازن لم يتحمس له، حسبما نقل مقربوه عنه، ولذلك فإن قيادة حركة حماس تبحث عن بديل عنه. وحسب مصادرها فإن الاتفاق حول شاغل المنصب لن يكون صعباً، لسبب جوهري هو أن إرادة التوافق قائمة على الجانبين، وبهذه الإرادة يتم التفاهم الآن حول من يشغل منصب وزير الخارجية، الذي رشح له أبو مازن الدكتور زياد أبو عمرو عضو المجلس التشريعي الذي نجح في غزة بأصوات حماس، وكان اسمه على قائمة «التغيير والإصلاح» التي خاضت بها الحركة الانتخابات، ورغم أنها شخصية مقبولة من حماس، إلا أن قيادتها رشحت للمنصب الدكتور مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي عن كتلة فلسطين المستقلة، ولم يحسم الأمر بعد، لكن المفهوم انه ليست هناك مشكلة حول الموضوع، وإنما هو تباين في الآراء فقط.

معلوماتي أيضاً أن المشاورات حول التشكيل لم تتأثر برفض الجبهة الشعبية المشاركة في الحكومة، رغم الحرص على ضم ممثليها إلى الفريق الحاكم، ولكن تمسك ممثلي الجبهة بالحصول على عدد أكبر من الحقائب، تفوق نسبة تمثيلهم في المجلس التشريعي التي لا تتجاوز 6 أعضاء، هذا الموقف تعذرت الاستجابة له كما قيل لي، فآثروا الانسحاب، الذي قيل في تبريره أنه تم «لأسباب سياسية»، ولم يكن ذلك دقيقاً، ومن المؤشرات الجيدة في هذا الصدد أن الانسحاب لم يخل بالعلاقات الايجابية لقيادة الجبهة مع قادة حماس وفتح، حيث ظلت جسور التفاهم بين الجميع موصولة، ولم تنقطع بسبب ذلك العارض.

ملف «الشراكة» لا يزال معلقاً، ويتم التعامل معه بحذر شديد، إذ المعروف أنه بعد اتفاق مكة تم تشكيل لجنة بهذا الاسم تتولى هذه المهمة تضم عضوين من حماس، واثنين آخرين من فتح، لكن مفهوم الشراكة لم يتم الاتفاق عليه بعد. فالاتجاه الغالب في فتح يرى أنها مقصورة على التمثيل في الحكومة وفي المجلس التشريعي، في حين إن حماس تعتبرها شراكة في مختلف مؤسسات السلطة. وتتضح أهمية الفرق بين القراءتين إذا تذكرنا أن فتح ظلت تمارس السلطة منفردة منذ كانت، وعلى حد تعبير أحد القيادات فإن الخيمة الفلسطينية ظلت طول الوقت معتمدة على «عامود» واحد تمثل في حركة فتح. ولكن نتائج الانتخابات التشريعية كشفت عن أن هذه الحقيقة التاريخية لم تعد قائمة، وأن حماس ظهرت كقوة موازية عند الحد الأدنى، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً يتعين الاعتراف به، بمقتضاه أصبحت الخيمة الفلسطينية محمولة على عامودين وليس عموداً واحداً، ومصدر الخلاف في هذه المسألة يكمن في أن قيادات فتح تريد استمرار الوضع القديم، في حين إن قيادات حماس ترى أن ذلك الوضع يمثل واقعا تم تجاوزه وانتهى أمره.

تتجلى المشكلة في محيط القيادات الإدارية التي جميعها لها مواقفها في تنظيم فتح، لكن المشكلة أكثر تعقيداً فيما يخص الأجهزة الأمنية، المغلقة تقريباً على عناصر التنظيم، الأمر الذي جعل ولاءهم له مقدماً على أية ولاءات أخرى. وهو وضع إذا فهم في الماضي، وجرى احتماله لسبب أو آخر، فإن الوضع المستجد لم يعد يحتمله، الأمر الذي دفع وزير الداخلية في الحكومة الحالية إلى استحداث «قوة تنفيذية» أخرى يمكن أن تأتمر بأمره في حفظ النظام، خصوصاً بعدما أثبتت التجربة أن الأجهزة الأمنية التقليدية كان لها دورها الأساسي في إشاعة الفلتان الأمني في القطاع، الذي استهدف تعجيز الحكومة وإفشال خطواتها.

هذا الموضوع محل بحث مستفيض الآن بين أعضاء لجنة الشراكة، ويراهن البعض على أن الروح الإيجابية التي أوصلت الجميع إلى اتفاق مكة، كفيلة بالتعامل مع ملف الشراكة على نحو يوصل إلى تفاهم معقول، يخدم الاستقرار ويؤمن مسيرته.

الدور العربي مطلوب في المشهد أيضاً على مستويين، مستوى نجاح الاتفاق، ومستوى الدفاع عنه وتسويقه – كيف؟

ليس خافياً أن بعض الدول العربية لم تتدخل طوال العام الماضي لإصلاح ذات البين بين الفلسطينيين، وإنما انحازت إلى الرئاسة ضد الحكومة، وعبرت عن انحيازها ذاك، إما بالتصريحات السياسية أو بالدعم المالي وأحياناً بتقديم السلاح وتدريب القوات، وهذا الانحياز، الذي تم في بعض الأحيان بالوكالة عن جهات أخرى، كان له أثره السلبي الذي أدى إلى تعميق الفجوة بين الحركتين الكبيرتين، حيث إنه أعطى انطباعاً لبعض قيادات فتح بأن لهم ظهيراً عربياً يساندهم، إضافة إلى الأطراف الدولية المعروفة، الأمر الذي أدى إلى زيادة التشدد والمعاندة من جانبهم في رفض التفاهم مع حماس، على النحو الذي تابعه الجميع طيلة العام الماضي.

هذا الموقف المساند لأبو مازن في مواجهة حماس جرى اختراقه بنجاح وساطة المملكة السعودية، وهي الدولة التي ترتبط بعلاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يفترض أن يرفع الحرج عن الدول العربية الأخرى التي تصنف أمريكياً بأنها «معتدلة». ذلك أن السلوك السعودي ضرب مثلاً في أن العلاقة الجيدة مع واشنطن تحتمل تبايناً في المواقف معها إزاء موضوع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ماهية هذا الاختراق تكمن في أنه يفتح الباب أمام بقية العواصم الأخرى «الصديقة» لكي تحتشد وراء اتفاق مكة، وتنتقل من مجرد «الترحيب» بالاتفاق إلى مرحلة إنهاء المقاطعة، التي كان مجلس الجامعة العربية قد قررها في وقت سابق.

غير أننا لم نشهد التحرك العربي المطلوب، حيث مازالت العواصم التي تتعامل بحذر وترقب مع الحكومة الفلسطينية على موقفها. كما أن الجامعة العربية التزمت بذات الموقف، انتظاراً ربما لتشكيل الحكومة الجديدة، في المقابل، فإننا وجدنا وزيرة الخارجية الأمريكية في المنطقة تعمل على إجهاض مشروع الحكومة، الأمر الذي يسوغ لنا أن نقارن بين التردد العربي الذي فقد مبرره والمبادرة الأمريكية بأهدافها المعروفة. ويضاعف من شعورنا بالدهشة والاستياء أن الظروف مواتية إلى حد كبير في المرحلة الراهنة لممارسة الضغط العربي لصالح استحقاقات القضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل ارتباك السياسة الأمريكية وضعف موقف الرئيس بوش بعد هزيمة حزبه في الانتخابات النيابية الأخيرة، وفي ظل التراجع المماثل في الموقف الإسرائيلي بعد فشل العدوان على لبنان وتفجر مسلسل الفضائح الداخلية التي كشفت عن مدى هشاشة وضعف الطبقة السياسية الحاكمة هناك.

من أسف إن هذا التردد العربي أصبح يمثل نقطة الضعف الأساسية في الملف الفلسطيني، الأمر الذي يدفع البعض إلى التعويل على الموقف الاوروبي في حدوث اختراق لعملية المقاطعة.. هل هذا معقول؟

الرابط المختصر:

أخبار ذات صلة

مختارات

جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده بمعارك شرق مدينة غزة

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل أحد جنوده خلال معارك حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وبذلك ترتفع...

تواصل اعتصامات الجامعات دعماً لفلسطين والشرطة الأميركية تعتقل 2400 طالب

عواصم غربية - المركز الفلسطيني للإعلام تواصلت المظاهرات والاعتصامات المندّدة بالعدوان الإسرائيلي، والمطالبة بوقف إطلاق النار المطالبة بوقف الحرب...

أبو زهري: المقاومة بغزة نجحت في مواجهة حرب عالمية

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، إنّ المقاومة في قطاع غزة نجحت في مواجهة "حرب عالمية"،...

أربعون يوماً منذ انسحاب الاحتلال من الشفاء.. واستمرار العثور على مقابر جماعية

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة استمرار العثور على جثامين لشهداء دفنتهم قوات الاحتلال في مقابر جماعية،...

حماس تطالب بمغادرة المواقف الخجولة والضغط لوقف العدوان

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بمغادرة مربّع المواقف الخجولة، والضغط لوقف العدوان الصهيوني وتوفير...

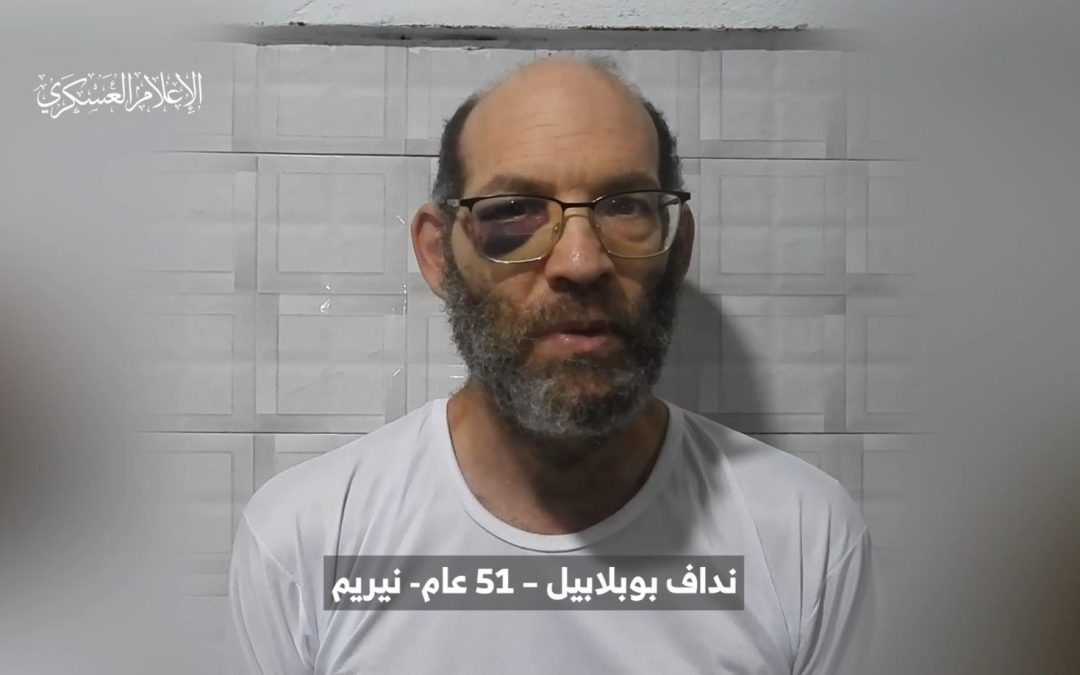

القسام يعلن وفاة أسير إسرائيلي متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي...

إبادات انتقامية.. عائلات غزاوية كاملة محاها الاحتلال

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام من بين أكثر نتائج العدوان الصهيوني على قطاع غزة بشاعة خلال أكثر من 7 أشهر هو المسح الكامل لعائلات فلسطينية من خلال...